exhibition

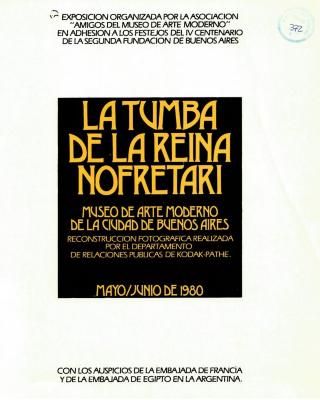

Reconstrucción fotográfica de la tumba de la reina Nofretari

7 de mayo - 12 de julio, 1980

No me queda más remedio que sentirme responsable, feliz y peligrosamente responsable, en su origen, de este importante acontecimiento. Bastante a menudo se ha repetido que, como aquí, los efectos grandes nacen de causas pequeñas. La pequeña causa fue, en esta oportunidad un muy ilusionado artículo que publiqué en la “La Nación” el 29 de abril de 1979, con el inquietante título de “La tumba de una Reina de Egipto…en Buenos Aires”. En él narraba el recorrido que hice, en noviembre de 1978, de una de las sepulturas más famosas de Egipto: la que se construyó con destino a la esposa adorada de Ramsés II. Y lo singular es que yo, que había estado en Egipto un mes antes, no la pude ver allá, donde desde el siglo XIII antes de nuestra era se encuentra y donde por razones técnicas no se la visita, sino lejos de su emplazamiento geográfico, en el Museo Nacional Arqueológico de Madrid. La vi, debo agregar, harto mejor que sí, excepcionalmente, la hubiese obtenido en El Cairo la autorización requerida para admirarla, frente a Tebas, en el Valle de de las Reinas, porque en Madrid no debí enfrentar la alta temperatura africana, caminando por el arenal, sino la muy agradable que se me ofrecía mientras ambulaba por la elegante calle de Serrano, me metía en el museo magnífico, y por fin, con la mayor comodidad, me internaba en la tumba célebre y gozaba, palmo a palmo, de su extensión perfectamente iluminada.

Esa maravilla, ese milagro, se adeuda a un audaz, a un extraordinario fotógrafo egipcio, quien los llevó a cabo con ayuda de la Kodak Pathé.

El hazañoso Fathi Ibrahim consiguió fotografiar la tumba entera, cada pintura, cada pilastra, cada pormenor, corriendo riesgos aventurados, cumpliendo acrobacias increíbles, descartando problemas constantes y sufriendo calores bochornosos. No he de repetir aquí lo que en mi artículo detallé acerca de cómo, luego, ese vasto y clasificado material, reducido a escala exacta, fue organizado hasta lograr la estupenda reproducción de la cual hoy el mundo entero disfruta. La tumba de la Reina, la Osiriaca, la Gran Esposa Real, Señora de las Dos Tierras, “para quien se levanta el sol”, la mágica tumba que se arma y se desarma como un juego prodigioso, pronto empezó a viajar. Salían sus cajones del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo del Louvre, donde está depositada, porque la reclamaban desde otros países, y allá se iban los paneles pegados sobre placas de aluminio, los bastidores, etc. En 1976 fue desplegada en el Grand Palais de París, como parte de la ejemplar exposición de “Ramsès le Grand”, a mí me fascinó en Madrid, de donde partía a Lisboa, solicitada por la Fundación Gulbenkian, y a Marsella después, a seguir andando y llevando doquier su testimonio incomparable de la gloria del arte egipcio bajo el supremo faraón de la Dinastía XIX.

Me pareció que una noble ciudad como Buenos Aires, durante los trascendentes festejos de su IV Centenario, era digna, por su cultura, por su curiosidad de cuanto atañe a las preclaras manifestaciones espirituales, de acoger a tan ilustre huésped. Por eso publiqué el artículo en cuestión.

Hasta averigüé en España, en el Museo Nacional Arqueológico, el nombre de la persona en el Louvre a quien deberían dirigirse las autoridades nuestras si les interesaba el asunto, y lo incluí en mi nota: era el nombre de Mme. Christiane Desroches-Noblecourt, Conservateur en Chef du Département des Antiquités Egyptiennes, autora de un libro subyugante sobre Tutankamón, y ante mi asombro, porque aquello no representaba más que un azaroso globo de ensayo lanzado a la habitual indiferencia del calmo cielo argentino, el asunto llamó la atención, y conmovió tanto a mi amigo Guillermo Whitelow, director del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, como a la laboriosa y generosa Asociación de Amigos del Museo, que preside Eduardo García Mansilla: es decir que lo raro no fue que mi propuesta los atrajese, pues lo sé siempre prontos a admitir y a facilitar el éxito práctico de las ideas que consideren útiles, a través de su institución, para enriquecer de mil modos la vida intelectual y estética de la República; lo raro, a mi entender, ha sido que se atreviesen a encarar la tarea múltiple, los gastos significativos que implica la traída desde tan lejos y la conveniente presentación de la tumba de la Reina en nuestra Capital.

Contaron, para lograr sus propósitos, con un eficaz emisario. Rosine Bemberg, invariablemente preocupada, con fervor y conocimiento, por los temas del arte, entrevistó en París a Mme. Desroches-Noblecourt y dio los primeros pasos esenciales, según me dijo Whitelow, destinados a concretar la aceptación del plan por el Louvre. Conseguida ésta, sucediéronse los desvelos de quienes asumieron, desprendidamente, las obligaciones derivadas de lo mucho que faltaba: la ordenación del transporte y el arreglo de la exhibición. Una vez armada y expuesta la obra de Fathi Ibrahim, reiteración escrupulosa del hipogeo tebano, sugiere la idea de que es lo más fácil y sencillo de alcanzar. ¡Ay! no lo es. No lo fue para el fotógrafo denodado, ni lo ha sido para sus altruistas exhibidores. Es el más complicado de los “puzzles” y es, además, costosísimo.

Agradezcámosle al Museo, a su activo director y sus eficaces colaboradores, el bello portento de que, durante dos meses, usufructuemos en Buenos Aires el privilegio de incorporar a nuestros bienes un documento plástico de esta magnitud, la inasequible tumba de una Reina de Egipto, de la Reina única para la cual Ramsés mandó elevar, en el desierto, uno de los dos templos de Abu Simbel, que la constancia de la UNESCO salvó de desaparecer bajo las aguas del lago Nasser, merced al esfuerzo conjunto de varias naciones. A esto hay que aprovecharlo, mirarlo y remirarlo, ya que juzgo difícil que regrese por esta parte del ancho mundo.

Manuel Mujica Lainez

"El Paraíso", 30 de marzo de 1980

Texto del catálogo de la exposición Reconstrucción fotográfica de la tumba de la reina Nofretari.

Esa maravilla, ese milagro, se adeuda a un audaz, a un extraordinario fotógrafo egipcio, quien los llevó a cabo con ayuda de la Kodak Pathé.

El hazañoso Fathi Ibrahim consiguió fotografiar la tumba entera, cada pintura, cada pilastra, cada pormenor, corriendo riesgos aventurados, cumpliendo acrobacias increíbles, descartando problemas constantes y sufriendo calores bochornosos. No he de repetir aquí lo que en mi artículo detallé acerca de cómo, luego, ese vasto y clasificado material, reducido a escala exacta, fue organizado hasta lograr la estupenda reproducción de la cual hoy el mundo entero disfruta. La tumba de la Reina, la Osiriaca, la Gran Esposa Real, Señora de las Dos Tierras, “para quien se levanta el sol”, la mágica tumba que se arma y se desarma como un juego prodigioso, pronto empezó a viajar. Salían sus cajones del Departamento de Antigüedades Egipcias del Museo del Louvre, donde está depositada, porque la reclamaban desde otros países, y allá se iban los paneles pegados sobre placas de aluminio, los bastidores, etc. En 1976 fue desplegada en el Grand Palais de París, como parte de la ejemplar exposición de “Ramsès le Grand”, a mí me fascinó en Madrid, de donde partía a Lisboa, solicitada por la Fundación Gulbenkian, y a Marsella después, a seguir andando y llevando doquier su testimonio incomparable de la gloria del arte egipcio bajo el supremo faraón de la Dinastía XIX.

Me pareció que una noble ciudad como Buenos Aires, durante los trascendentes festejos de su IV Centenario, era digna, por su cultura, por su curiosidad de cuanto atañe a las preclaras manifestaciones espirituales, de acoger a tan ilustre huésped. Por eso publiqué el artículo en cuestión.

Hasta averigüé en España, en el Museo Nacional Arqueológico, el nombre de la persona en el Louvre a quien deberían dirigirse las autoridades nuestras si les interesaba el asunto, y lo incluí en mi nota: era el nombre de Mme. Christiane Desroches-Noblecourt, Conservateur en Chef du Département des Antiquités Egyptiennes, autora de un libro subyugante sobre Tutankamón, y ante mi asombro, porque aquello no representaba más que un azaroso globo de ensayo lanzado a la habitual indiferencia del calmo cielo argentino, el asunto llamó la atención, y conmovió tanto a mi amigo Guillermo Whitelow, director del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, como a la laboriosa y generosa Asociación de Amigos del Museo, que preside Eduardo García Mansilla: es decir que lo raro no fue que mi propuesta los atrajese, pues lo sé siempre prontos a admitir y a facilitar el éxito práctico de las ideas que consideren útiles, a través de su institución, para enriquecer de mil modos la vida intelectual y estética de la República; lo raro, a mi entender, ha sido que se atreviesen a encarar la tarea múltiple, los gastos significativos que implica la traída desde tan lejos y la conveniente presentación de la tumba de la Reina en nuestra Capital.

Contaron, para lograr sus propósitos, con un eficaz emisario. Rosine Bemberg, invariablemente preocupada, con fervor y conocimiento, por los temas del arte, entrevistó en París a Mme. Desroches-Noblecourt y dio los primeros pasos esenciales, según me dijo Whitelow, destinados a concretar la aceptación del plan por el Louvre. Conseguida ésta, sucediéronse los desvelos de quienes asumieron, desprendidamente, las obligaciones derivadas de lo mucho que faltaba: la ordenación del transporte y el arreglo de la exhibición. Una vez armada y expuesta la obra de Fathi Ibrahim, reiteración escrupulosa del hipogeo tebano, sugiere la idea de que es lo más fácil y sencillo de alcanzar. ¡Ay! no lo es. No lo fue para el fotógrafo denodado, ni lo ha sido para sus altruistas exhibidores. Es el más complicado de los “puzzles” y es, además, costosísimo.

Agradezcámosle al Museo, a su activo director y sus eficaces colaboradores, el bello portento de que, durante dos meses, usufructuemos en Buenos Aires el privilegio de incorporar a nuestros bienes un documento plástico de esta magnitud, la inasequible tumba de una Reina de Egipto, de la Reina única para la cual Ramsés mandó elevar, en el desierto, uno de los dos templos de Abu Simbel, que la constancia de la UNESCO salvó de desaparecer bajo las aguas del lago Nasser, merced al esfuerzo conjunto de varias naciones. A esto hay que aprovecharlo, mirarlo y remirarlo, ya que juzgo difícil que regrese por esta parte del ancho mundo.

Manuel Mujica Lainez

"El Paraíso", 30 de marzo de 1980

Texto del catálogo de la exposición Reconstrucción fotográfica de la tumba de la reina Nofretari.