exposición

Gaimari

11 de noviembre - 25 de noviembre, 1976

Sometida la arquitectura a las exigencias cada vez más pervertidas de la necesidad económica de un medio social urgentemente utilitario como el que atravesamos; desvirtuada la pintura en la mistificación que le facilita la difusión de los medios y la confrontación con los procedimientos tecnológicos que la comprometen en su rivalidad representativa, le corresponde a la escultura de nuestro tiempo reencontrar y mantener la condición de la obra de arte. Acaso sea ello posible en gran parte (y nos animamos a afirmarlo así, al paso, aun cuando comprendemos que exigiría una explicación más amplia) en el hecho de que es el arte que está en más directa relación con el pulso humano, con el medio artesanal del hombre. De ahí también que le estén reservados todavía las dos formas de creación que se transmiten a través del tiempo: la desbastación o el modelado.

Hay que darle -o devolverle- al artesano el valor que desde el punto de vista del arte le corresponde. Es fácil -hablamos técnicamente- doblar o soldar chapas, inflar tubos de plexiglás, hacer espirales de alambre, superponer maderas como quien fabrica cajones. Pero ése no es el artesano del arte porque se queda en la superficie de la máquina o herramienta, en lo decorativo, en lo elegante por su membrete de moderno. La diferencia con el otro artesanado es que en este tipo de experimentos el hombre se queda afuera de la obra; en el auténtico entra a formar parte de ella porque le insufla su espíritu, cuando es un creador, no la mera habilidad manual. Retorciendo alambres ingeniosamente se puede hacer, como lo hizo Calder, por ejemplo, el "retrato" de Josephine Baker en 1926. Hoy, nadie podría afirmar que eso fuera una obra de arte. El tiempo -iy qué escaso! - ha dejado en descubierto la inconsistencia caricaturesca de aquel juego convertido en desplante.

Arte inmediatamente cercano a la arquitectura, a la que todavía debemos considerar como la posibilidad más substanciosa de las artes plásticas, la escultura necesita de quienes prosigan sosteniendo la verdad de sus fundamentos, frente a la mentira de esa vanguardia que no es más que una frustración por la cual se quiere trasladar a la escultura a una labor de ingeniería, de artesanía despojada de personalidad. Podríamos mencionar como ejemplo el caso de aquel escultor norteamericano que ganó un premio con una construcción de chapas que ordenó a un taller, telefónicamente y a larga distancia, suministrando las medidas y el orden en que debían ser agrupadas.

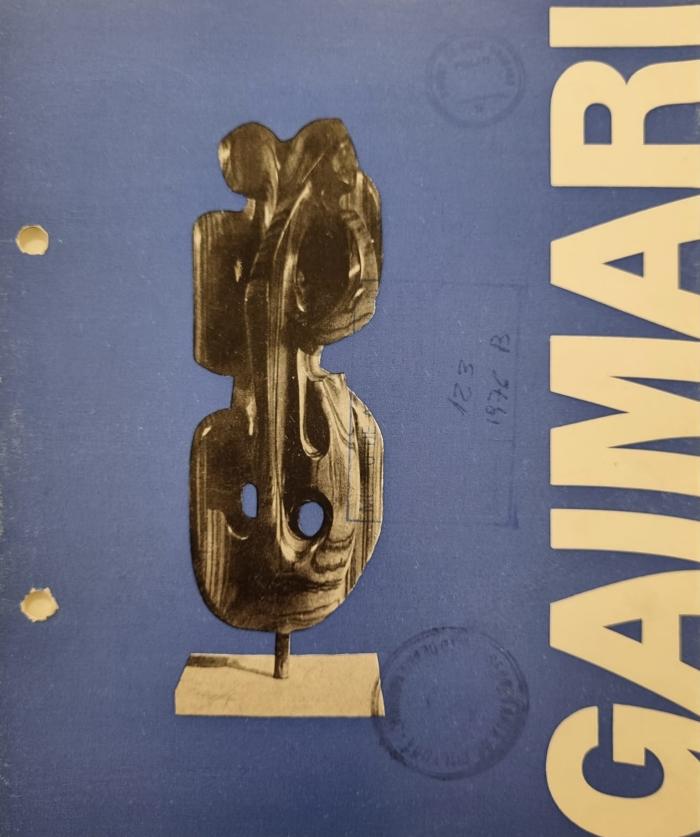

Digámoslo ya simplemente: Gaimari, escultor. Hay una constante en la forma de Gaimari. Es la línea curva, la forma generosa en protuberancias opulentas, que hacen meditar en el crecimiento de la vida. De ahí a la frecuencia -presente también en esta exposición- de sus parejas, de sus maternidades, que en determinado momento funde en un solo ser. Sus volúmenes se mueven o se enlazan al ritmo de un movimiento ondulante. Nunca como en su caso las esculturas invitan a ese incontenible paseo a su alrededor que provocan las obras logradas con la trascendencia de una vitalidad interior que subyuga e impone al giro. Por eso también elude los detalles superfluos, barrocos, y sus deformaciones -sin renegar del naturalismo- responden a la necesidad del equilibrio total, Toda forma que se altera para lograr el efecto que la idea original propone, se dignifica únicamente si alcanza a demostrar su necesidad estética, Ese es precisamente su caso.

Aun cuando ha utilizado la piedra, el mármol y otros materiales duros, Gaimari prefiere el árbol, La madera le parece más noble para reproducir la figura humana, porque su condición de material lábil, su adaptabilidad -no por eso fácil-, su dulzura, hace suponer un organismo vivo, apropiado para trasvasar a él la vida o la sangre del arte que debe animarlos. Por otra parte, el proceso lento que supone la talla, hace que el escultor pueda ir comprobando o descubriendo la vida orgánica que puede originar, pese a su estatismo y su aparente muerte.

Me animo a confesar la aventura imaginativamente emotiva que me sugieren estas tallas de Gaimari. Más de una vez he pensado que, abandonadas al azar de un bosque, no se enfrentarían como extrañas con los árboles; por el contrario, iniciarían de inmediato un diálogo que culminaría con su incorporación a ese mundo -la naturaleza- del cual vinieron. Algo así como las esculturas de Henry Moore devueltas a la costa para reintegrarse a la vida de los guijarros, de las rocas del contacto con el mar.

Descartada su solvencia artesana; enemigo de acudir al ingenio que invita a agrupar volúmenes efectistas, y alejado de la tendencia de apoyarse en las sugerencias, recurso de otras artes, Gaimari encara de lleno la realización de sus obras animándolas de un contenido germinativo, tratando de introducir en ese organismo que nace, partículas protoplasmáticas que comiencen a desarrollarse. De ahí que desecha la solución de los efectos inmediatos, impresionables, y por lo tanto transitorios, para ahondar en la búsqueda de los que después actúen en el espectador como estímulos internos. Volumen, ritmo, formas tridimensionalmente activas, huecos en la dosis indispensable que no interfieran intelectualmente en la impresión, y el soplo final que pareciera ordenarles que se echen a andar, son las razones que hacen afirmar la existencia, en Gaimari, de un creador capaz de devolvernos la pureza de un arte que nos acerca a la posibilidad de vencer al olvido.

Eduardo Baliari

Texto del catálogo de la exposición Gaimari.

Hay que darle -o devolverle- al artesano el valor que desde el punto de vista del arte le corresponde. Es fácil -hablamos técnicamente- doblar o soldar chapas, inflar tubos de plexiglás, hacer espirales de alambre, superponer maderas como quien fabrica cajones. Pero ése no es el artesano del arte porque se queda en la superficie de la máquina o herramienta, en lo decorativo, en lo elegante por su membrete de moderno. La diferencia con el otro artesanado es que en este tipo de experimentos el hombre se queda afuera de la obra; en el auténtico entra a formar parte de ella porque le insufla su espíritu, cuando es un creador, no la mera habilidad manual. Retorciendo alambres ingeniosamente se puede hacer, como lo hizo Calder, por ejemplo, el "retrato" de Josephine Baker en 1926. Hoy, nadie podría afirmar que eso fuera una obra de arte. El tiempo -iy qué escaso! - ha dejado en descubierto la inconsistencia caricaturesca de aquel juego convertido en desplante.

Arte inmediatamente cercano a la arquitectura, a la que todavía debemos considerar como la posibilidad más substanciosa de las artes plásticas, la escultura necesita de quienes prosigan sosteniendo la verdad de sus fundamentos, frente a la mentira de esa vanguardia que no es más que una frustración por la cual se quiere trasladar a la escultura a una labor de ingeniería, de artesanía despojada de personalidad. Podríamos mencionar como ejemplo el caso de aquel escultor norteamericano que ganó un premio con una construcción de chapas que ordenó a un taller, telefónicamente y a larga distancia, suministrando las medidas y el orden en que debían ser agrupadas.

Digámoslo ya simplemente: Gaimari, escultor. Hay una constante en la forma de Gaimari. Es la línea curva, la forma generosa en protuberancias opulentas, que hacen meditar en el crecimiento de la vida. De ahí a la frecuencia -presente también en esta exposición- de sus parejas, de sus maternidades, que en determinado momento funde en un solo ser. Sus volúmenes se mueven o se enlazan al ritmo de un movimiento ondulante. Nunca como en su caso las esculturas invitan a ese incontenible paseo a su alrededor que provocan las obras logradas con la trascendencia de una vitalidad interior que subyuga e impone al giro. Por eso también elude los detalles superfluos, barrocos, y sus deformaciones -sin renegar del naturalismo- responden a la necesidad del equilibrio total, Toda forma que se altera para lograr el efecto que la idea original propone, se dignifica únicamente si alcanza a demostrar su necesidad estética, Ese es precisamente su caso.

Aun cuando ha utilizado la piedra, el mármol y otros materiales duros, Gaimari prefiere el árbol, La madera le parece más noble para reproducir la figura humana, porque su condición de material lábil, su adaptabilidad -no por eso fácil-, su dulzura, hace suponer un organismo vivo, apropiado para trasvasar a él la vida o la sangre del arte que debe animarlos. Por otra parte, el proceso lento que supone la talla, hace que el escultor pueda ir comprobando o descubriendo la vida orgánica que puede originar, pese a su estatismo y su aparente muerte.

Me animo a confesar la aventura imaginativamente emotiva que me sugieren estas tallas de Gaimari. Más de una vez he pensado que, abandonadas al azar de un bosque, no se enfrentarían como extrañas con los árboles; por el contrario, iniciarían de inmediato un diálogo que culminaría con su incorporación a ese mundo -la naturaleza- del cual vinieron. Algo así como las esculturas de Henry Moore devueltas a la costa para reintegrarse a la vida de los guijarros, de las rocas del contacto con el mar.

Descartada su solvencia artesana; enemigo de acudir al ingenio que invita a agrupar volúmenes efectistas, y alejado de la tendencia de apoyarse en las sugerencias, recurso de otras artes, Gaimari encara de lleno la realización de sus obras animándolas de un contenido germinativo, tratando de introducir en ese organismo que nace, partículas protoplasmáticas que comiencen a desarrollarse. De ahí que desecha la solución de los efectos inmediatos, impresionables, y por lo tanto transitorios, para ahondar en la búsqueda de los que después actúen en el espectador como estímulos internos. Volumen, ritmo, formas tridimensionalmente activas, huecos en la dosis indispensable que no interfieran intelectualmente en la impresión, y el soplo final que pareciera ordenarles que se echen a andar, son las razones que hacen afirmar la existencia, en Gaimari, de un creador capaz de devolvernos la pureza de un arte que nos acerca a la posibilidad de vencer al olvido.

Eduardo Baliari

Texto del catálogo de la exposición Gaimari.